第3回「活用目的とユーザーモデルの解像度」

第2回ではユーザーモデルを活用する商談の中でよく話題になる「ペルソナとユーザーモデルの違い」についてご紹介致しましたが、イメージ頂けましたでしょうか。

第3回の今回は、様々な活用目的に応じてどのように「解像度」を高めていくのか、についてご説明して参りましょう。

一般的な意味合いとは少し異なるかもしれませんが、ここでの「解像度」とは、簡単に言えば「何を予測する必要があるのか」です。

ユーザーモデルは何らかの対象を想定したサンプリング調査に基づいて作られるものですから、新しい対象者に対する判別や予測をどのように行えばよいのか(アルゴリズム)を準備しておくことは、ユーザーモデルを活用するためには欠かせないプロセスです。

また、どのようなアルゴリズムを準備するかは、この、ユーザーモデルをどのように活用するかを前提とする必要があります。

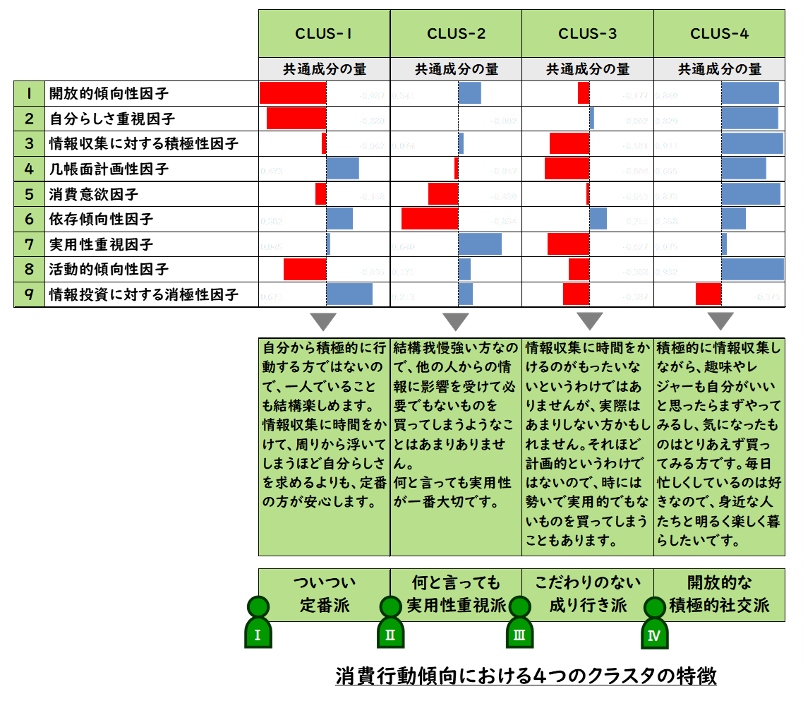

様々な活用目的に応じて「何を予測する必要があるのか」については、おおよそ4通り想定できますが、具体的にイメージして頂くために、第1回で使った「消費行動傾向モデル」で考えてみましょう。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

[1] まずは対象者が作られたユーザーモデルの「どのクラスタに所属するか」です。

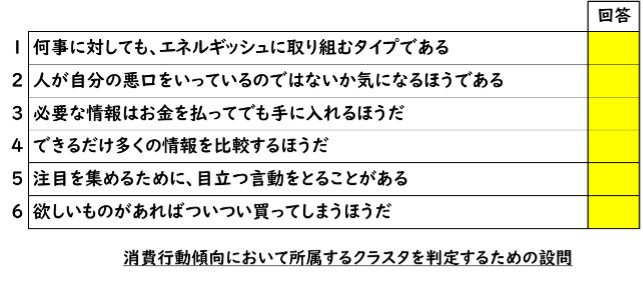

「消費行動傾向モデル」であれば、新しい対象者が4つのクラスタのどこに所属するかということで、下記6つの設問は、「消費行動傾向モデル」を想定して、「対象者の所属するクラスタを予測」(4つの中のどのクラスタか)(4択)するための設問です。

これらの6つの設問に「全くそう思わない」から「とてもそう思う」の「1」~「5」で回答が得られれば、71.5%の精度で所属クラスタを予測できます。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

[2] 活用シーンによっては、「特定のクラスタかそれ以外か」(2択)が予測できれば、必ずしも4つのクラスタの中のどこに所属するかを予測(4択)する必要がない場合もあるでしょう。

例えば…

- 今回のインタビューでは「何と言っても実用性重視派」(CLUS-2)の人に話を聞きたいので、クラスタ2の人かどうかさえ判れば良いのだが

…のようなことでしょうか。

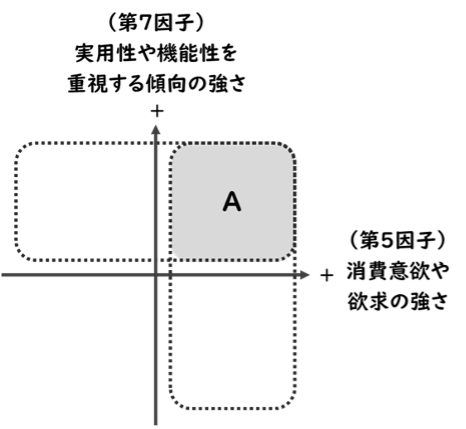

[3] また、活用シーンによっては、どのクラスタに所属するかを予測するよりも、「特定の共通因子に対する傾向性」(ネガティブかポジティブか) が予測できる方が効果的な場合も考えられるでしょう。

例えば…

- この商品はまさに機能性を第一に考えて作ったものなので、所属クラスタはどこでも良いから、「実用性や機能性を重視する傾向の強い」(第7因子)人(ポジティブな人)に手に取ってもらいたい

- 「消費意欲の強い」(第5因子)人(ポジティブな人)ならなお良いかも

…であれば、所属クラスタの予測よりも図のAのエリアにいる人を探したいですよね。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

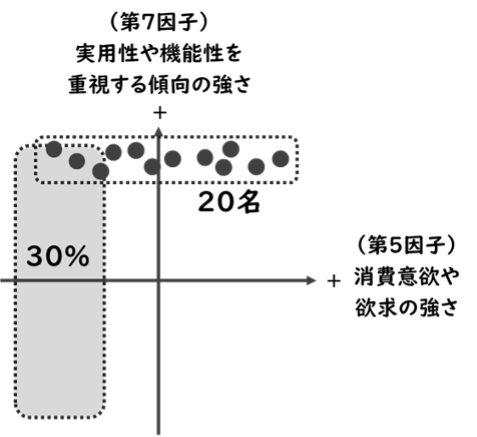

[4] さらに、活用シーンによっては、対象者が特定の共通因子に対して「ネガティブかポジティブか」のような“グループ”で予測するのではなく、「共通因子に対する“強さの度合い”」を考慮して対象者を特定したい場合もあるでしょう。

例えば…

- 今回のキャンペーンのプレゼントには数に限りがあるので、プレゼントを喜んでくれそうな「実用性や機能性を重視する傾向の強い」(第7因子)人の中の上位20名にだけ連絡しよう

- ダイレクトメールは費用がかかるので、「消費意欲の強さ」(第5因子)が弱い方から30%の人には送付するのを止めよう

…であれば、それぞれ図の「20名」や「30%」を予測できる必要があります。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

[2] ~ [4] の判別や予測には、それぞれ最適な判別や予測のための設問も考えられますが、[1] の6設問だけでも所属クラスタの判定と同時に対象者のそれぞれの因子に対する傾向性(「ネガ」「ポジ」)や度合いの強さ(因子得点)を予測することも可能ですから、回答負荷をかけることなく「解像度」を高めることも可能になるでしょう。

また、[1] ~ [4] の組合せも考えられます。

例えば…

- 今回のプロモーションでは、「何と言っても実用性重視派」(CLUS-2)に所属していて、かつ「消費意欲の強さ」(第5因子)に対する傾向がポジティブな人にアプローチしたい( [2] と [3] の組合せ)

- 「ついつい定番派」(CLUS1)か「こだわりのない成り行き派」(CLUS3)の人の中で、「自分らしさを重視する度合い」(第2因子)の強さが上位20%の人にメールを送りたい( [1] と [4] の組合せ)

…のような感じでしょうか。

いかがでしょう。

活用目的に応じて「何を予測する必要があるのか」(解像度)が変わってくる(準備すべきアルゴリズムも変わってくる)ことをイメージして頂けましたでしょうか。

もちろん判別や予測を行う場合の精度はそれぞれですから、許容できる精度が保てているかどうかを確認しながら判断する必要があることは言うまでもありません。

次回(第4回)は、「心理特性の類似度を活用した感性レコメンド」についてご説明して参りましょう。

著者

小澤 一志

ユーザーモデリングラボ 代表

富士ゼロックス株式会社研究技術開発本部シニアリサーチャー、慶応義塾大学SFC研究所を経て、2019年ユーザーモデリングラボを開業、日本感性工学会会員。

様々な分野を対象に、ユーザーモデリングやユーザーモデルを活用したコンサルティング、UX(User eXperience)リサーチやUX改善コンサルティングに従事。