第1回「ユーザーモデルとは…」

このコラムでは、「ユーザーモデル」を中心に、その考え方や関連する事がらとの関係、活用イメージなど、様々な角度から連載形式でお伝えしていこうと考えています。

その第1回のテーマは、そもそも「ユーザーモデルとは…」です。

人を理解しようとする時には、性別・年代・居住地域のような属性や、何を買ったか、どこにアクセスしたか、いつ買ったのかのような履歴などに基づいて知ろうとすることが多いと思いますが、「ユーザーモデル」は、意識・感情・価値観のような人の“気持ち”を知るための技術であるといえます。

とはいえ、「人の“気持ち”を知る」なんて言われても…と感じるのが普通です。

人が履歴に残るような行動をしてくれるのは、もちろんその人が肯定的な“気持ち”になったからなのは確かにそうだけど、その“気持ち”をどうやって知れば良いのか、なんてなかなか判る気がしませんよね。

実は、“気持ち”なんて言われるとちょっと抽象的に感じるかもしれませんが、例えば、コーヒー牛乳の味が、その成分(コーヒー・牛乳・砂糖)の量で異なるのと同じように、また、成分の量を聞けばその味がイメージできるように、人の”気持ち”も共通する成分の量の違いによるものだ、と考えてみたらどうでしょう。

「ユーザーモデル」では、この共通する成分のことを「因子」、共通成分の成分量の傾向が似た“かたまり”のことを「クラスタ」と呼びます。

もちろん、その人の“気持ち”は単にじっと顔を見ているだけでは判りませんから、その人の”気持ち”の成分をあぶりだすための刺激(設問)が必要です。そしてその刺激(設問)にその人がどのような反応(回答)をしたのかを回収して分析します。

例えば、人が何かを買おうとする時の傾向性(消費行動傾向)を例にして考えてみましょう。

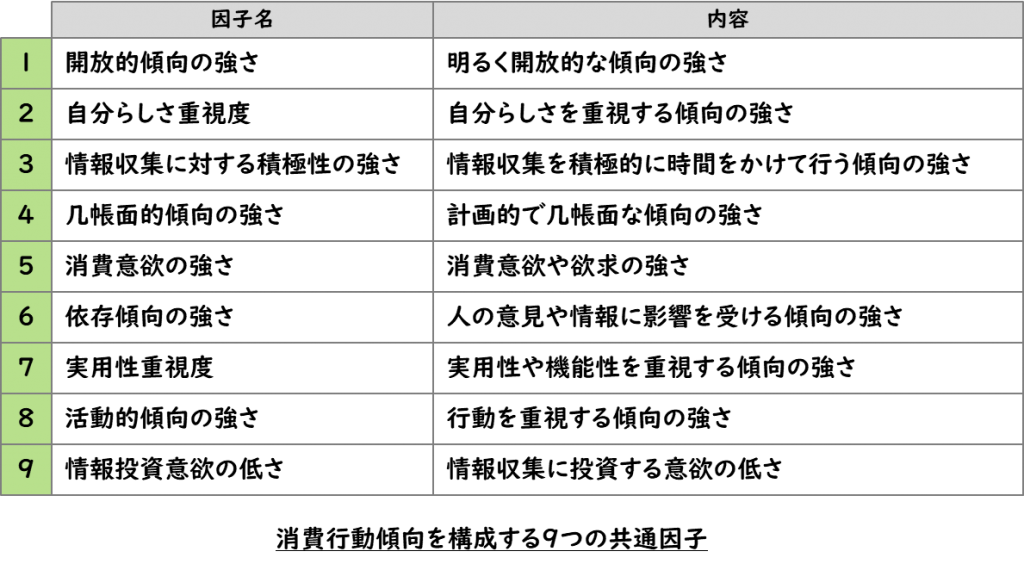

次の表は、「消費行動傾向」を表出させる(あぶりだす)ために78の設問群(刺激)を準備し、これらの設問群に対する回答結果から得られた9つの因子(共通する成分)にそれぞれ名前(因子名)を付与したものです。

この因子(共通する成分)を得るために使う手法が「因子分析」です。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

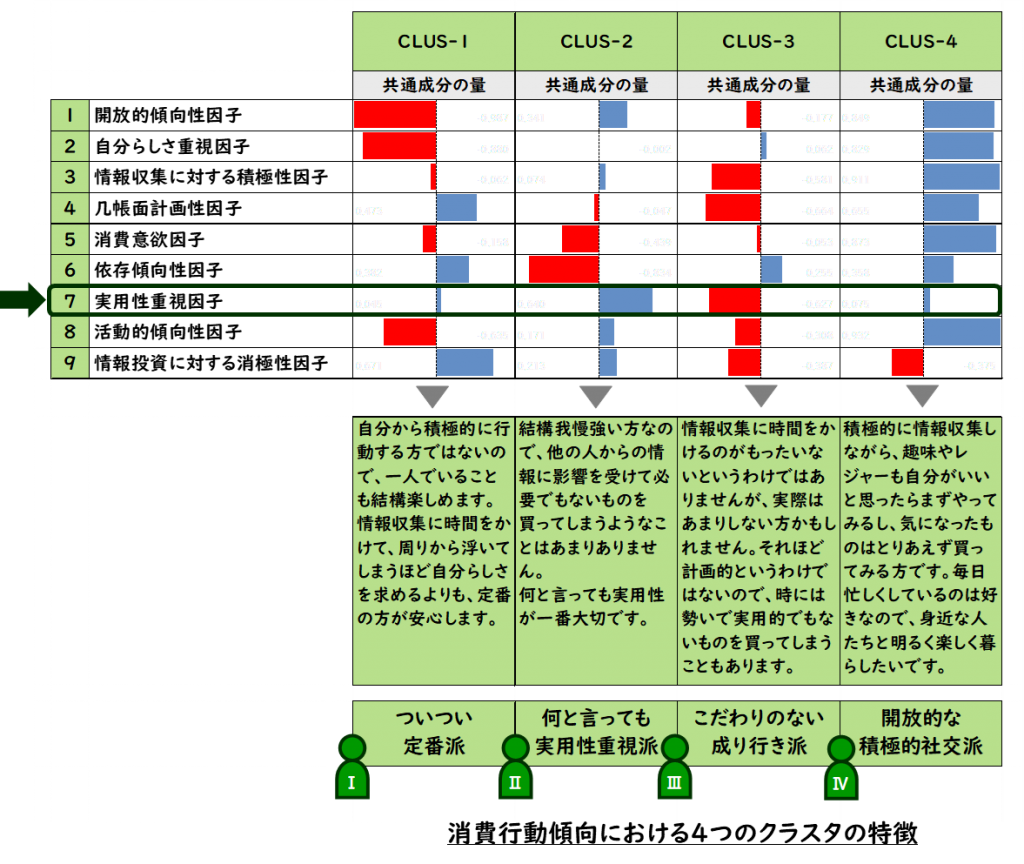

そして、この共通する成分(因子)の持ち方(因子得点)の近さで“かたまり”を作るのが「クラスタ分析」です。

「消費行動傾向」においては、9つの共通する成分の持ち方の特徴に基づいて後述する4つのクラスタ(かたまり)が得られました。

少し言い方を変えると、共通する成分の持ち方がそれぞれ違うから、何かを買おうとする時についつい現れる消費行動傾向がいくつかに分かれてくる、というわけです。

次の図表がその4つのクラスタ(かたまり)です。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

ここで、各クラスタに所属する人の、各因子に対する特徴を見てみると、例えば、第7因子(実用性重視度)については、「CLUS-3」だけがマイナス(実用性は重視しない)、「CLUS-1」「CLUS-2」「CLUS-4」はプラス(実用性を重視する)ではありますが、「CLUS-1」「CLUS-4」には大きな差はなく、「CLUS-2」だけはとても強い、と解釈することができます。

「クラスタ分析」では、各クラスタ(かたまり)の特徴を各因子に対する傾向性で読み解き、プロファイリングし、それぞれに名前(クラスタ名)を付与します。

さて、作られた「ユーザーモデル」は、あくまでも、サンプリング調査によって作られたものであり、もちろん、何らかの形で活用するわけですから、共通因子が得られたり、クラスタが得られただけでは充分ではありません。

「ユーザーモデル」を活用するためには、例えば…

「この商品を購入してくれたAさんは、消費行動傾向ではどのクラスタに所属するのだろうか」

「今、アクセスしてきたBさんは、実用性を重視する度合い(実用的なことを重視する気持ち)の強い人なのだろうか」

…のようなことを把握するために、対象者の所属するクラスタや、対象者が共通成分を多く持つ人かどうかを判定(予測)できる必要があります。

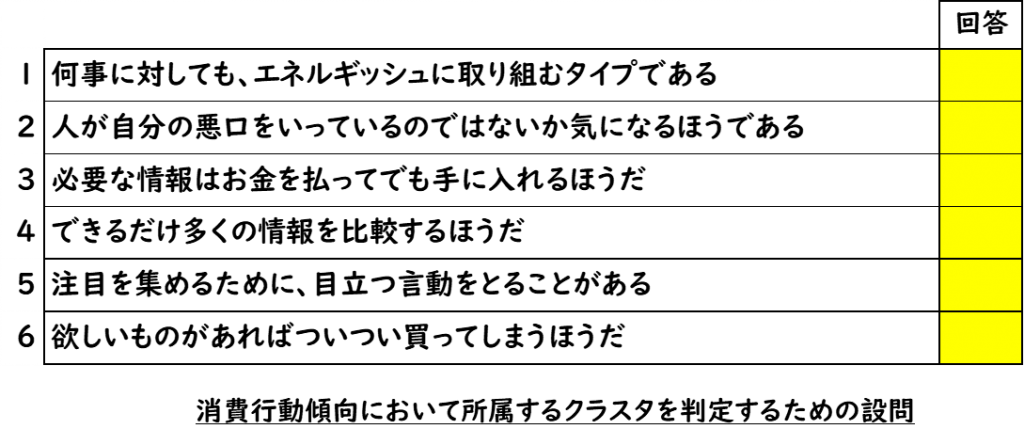

この、対象となる人の所属クラスタや共通成分に対する傾向性を判定する仕組みを作るために使う手法が「判別分析」です。

次の表の6つの設問は、「消費行動傾向」のモデルにおいて、「判別分析」によって抽出した、「対象者の所属するクラスタを判定する」(4つの中のどのクラスタに所属するか)ための設問です。

これらの設問に「1.全くそう思わない」から「5.とてもそう思う」(5件法)で回答が得られれば、71.5%の的中率で所属クラスタを判定できます。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

いかがでしょうか。

「ユーザーモデル」の考え方について、「消費行動傾向」を例にしてご紹介してまいりましたが、イメージ頂けましたでしょうか。

次回(第2回)は、ユーザーモデルを活用する商談の中でよく話題にもなる「ペルソナとユーザーモデルの違い」についてご説明して参りましょう。

著者

小澤 一志

ユーザーモデリングラボ 代表

富士ゼロックス株式会社研究技術開発本部シニアリサーチャー、慶応義塾大学SFC研究所を経て、2019年ユーザーモデリングラボを開業、日本感性工学会会員。

様々な分野を対象に、ユーザーモデリングやユーザーモデルを活用したコンサルティング、UX(User eXperience)リサーチやUX改善コンサルティングに従事。