第2回「ペルソナとユーザーモデルの違い」

第1回では「ユーザーモデル」の考え方について、「消費行動傾向」を例にしてご紹介してまいりましたが、イメージ頂けましたでしょうか。

第2回の今回は、ユーザーモデルを活用する商談の中でよく話題にもなる「ペルソナとユーザーモデルの違い」についてご説明して参りましょう。

『ペルソナは作ったことあります』

…という方は結構いるのではないでしょうか。

ユーザーモデルのクラスタの特徴表現(プロファイル)を見て、ユーザーモデルがペルソナに似ていると感じられた方もいると思いますが、同じような目的のために活用されることもありますので、「人を理解するための考え方」として近いものがあるのは確かです。

ただ…

「その人はどこにいるのか…具体的には誰なのか…何人くらいいるのか…」

「自社の顧客情報とリンクしにくいペルソナを作られても…」

…そんなことを他のメンバーから言われて困ったことはありませんか?

もちろん、ペルソナは、一般的には、「設計しようとする体験の対象者となる人のイメージを関係者が共有するために作られた”架空”のユーザー像」ですので、その人はどこにいるのか…を正確に知ることはできません(そもそもそれはペルソナの役割でもないでしょうが)。

これに対してユーザーモデルは、ペルソナと同様、設計しようとする体験の対象者となる人のイメージを関係者が共有するために使用することはもちろん可能ですし、一定の集団の中にその人がどのくらい存在していて、目の前にいる人が該当の人であるかどうかを相応の確率で予測するようなことも可能であるところが大きく異なるところと言えるでしょう。

例えば、クラスタを判定するための設問を使って、このセミナーに特定のクラスタの人が何人来場したのか、インタビューに来てくれたその人は特定の心理特性をどのくらい保有する人なのか、などが判ったら効果的な施策が検討できそうですよね。

ペルソナでもユーザーモデルでも、対象者に対象となる事柄(例えば普段の消費行動傾向・価値観や意識・嗜好等)についての考え方を問うことから始まるのは同じです。

ペルソナでは、インタビューなどの調査結果から共通して重要だと思われる要点(ペルソナスペクトラムと呼ばれることもあるようです)を分析者が“主観的”に整理しながらユーザー像を作り上げていきます。

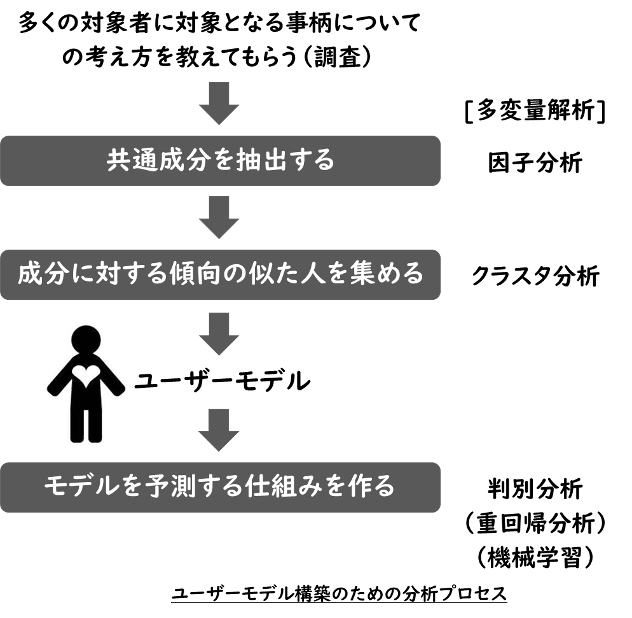

これに対してユーザーモデルは、多くの対象者の対象となる事柄についての回答から、その回答に影響を与えている潜在的で重要な共通する成分(因子)を分析によって“客観的”に探り(因子分析)、その因子に対する傾向の似た人を集めて塊(かたまり)を抽出(クラスタ分析)することでユーザー像を作っていきます。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

ペルソナであれユーザーモデルであれ、いずれもユーザーを理解し解像度を高め、ユーザーに対する共通認識をもつための考え方であることに変わりはありません。

また、ユーザーモデルを作る際にも、その回答を得るための設問設計の段階では、対象者に対するインタビューで対象者の様々な考えを収集することも多く、事前の質的な調査が重要であることも変わりはありません。

実際のビジネスの現場で活用する場合には、それぞれの手法の特徴を理解した上で、その目的や状況に応じて適切に選択して活用できる必要はあるでしょう。

次回(第3回)は、「ユーザーモデルの活用目的に応じた解像度の高め方」です。

ユーザーモデルを活用する場面は様々で、どのクラスタに所属するかを知りたい場合もあれば、ある特定の因子に対する傾向性が判れば充分な場合もあります。様々な活用目的に応じてどのように解像度を高めていくのか、についてご説明していきましょう。

著者

小澤 一志

ユーザーモデリングラボ 代表

富士ゼロックス株式会社研究技術開発本部シニアリサーチャー、慶応義塾大学SFC研究所を経て、2019年ユーザーモデリングラボを開業、日本感性工学会会員。

様々な分野を対象に、ユーザーモデリングやユーザーモデルを活用したコンサルティング、UX(User eXperience)リサーチやUX改善コンサルティングに従事。