第4回「心理特性の類似度を活用した感性レコメンド」

第3回では、様々な活用目的に応じて何を予測する必要があるのかが変わり、それに応じて準備するアルゴリズムも変わってくることをイメージ頂けましたでしょうか。

第4回の今回は、「心理特性の類似度を活用した感性レコメンド」についてご説明して参りましょう。

ユーザーモデルの活用の一つに「ターゲティングの効率化」があります。

クラスタを予測することによって得られるそれぞれの人の持つ心理的な傾向性を、訴求したいオファー(商品・サービス等)の特性(特徴)を受け入れてくれる原因や動機と親和性がある人を特定するために活用することで、オファーに対する受容性の高いクラスタを効率的に探していくための活用です。

但し、受容性の高いクラスタを特定できたとしても、同一のクラスタに所属するということは、総合的には他のクラスタよりもそのクラスタに近い、ということにすぎず、同じクラスタに所属する人が全く同じ心理特性を有しているわけではありません。

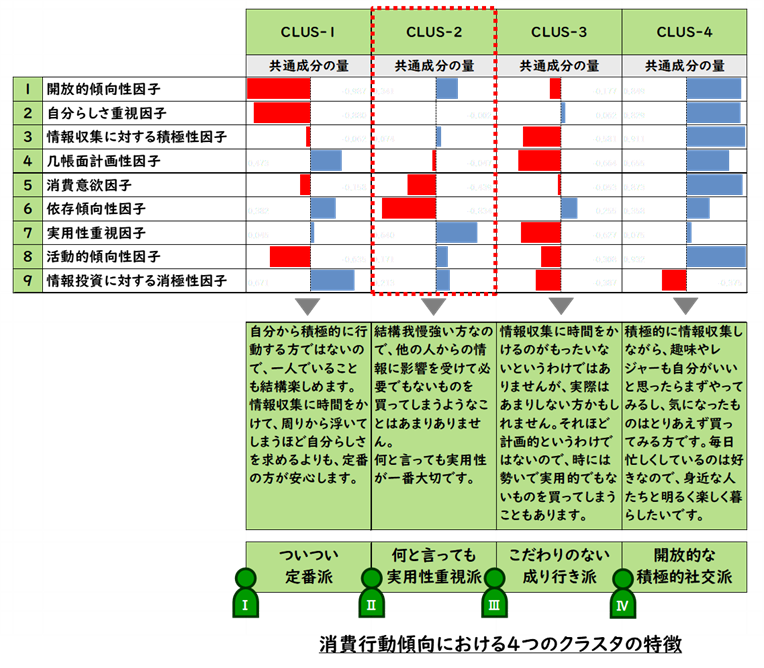

例えば、「消費行動傾向モデル」を使って考えてみましょう。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

この「消費行動傾向モデル」を判定するための6つの設問に…

[4,1,2,4,2,3]と回答した[A]

[3,2,2,4,2,3]と回答した[B]

[4,2,2,4,2,2]と回答した[C]

…は、共にクラスタ2(何と言っても実用性重視派)と判定(判別的中率:71.5%)されるのですが、クラスタの判定と同時に個別に予測(赤線)した[A][B][C]の因子得点と、クラスタが判定されることで得られるクラスタ2の因子得点平均値(灰色線)を比べてみると、例えば、[A]は因子1の因子得点が平均より高く因子6の因子得点が低くなっていますが(開放的傾向が平均より高く依存傾向は低い)、[C]は因子8の因子得点が平均より高く因子5の因子得点は低くなっており(活動的傾向は平均より高く消費意欲は低い)、同じクラスタではあっても、それぞれ少しづつ特性は異なります。

では、[A][B][C]どの人が最も典型的なクラスタ2の心理特性をもっているといえるでしょうか。

![[A][B][C]とCLUS2の因子得点平均値の比較](https://popinsight.jp/wp-content/uploads/2025/10/usermodel-04-figure02.png)

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

グラフを見ただけではちょっとわかりにくいので、クラスタ2の因子得点平均値と[A][B][C]に個別に予測された因子得点を、コサイン類似度(※1)で比べてみると下図のようになります。

![クラスタ2の因子得点平均値と[A][B][C]に個別に予測された因子得点を、コサイン類似度で比べた図](https://popinsight.jp/wp-content/uploads/2025/10/usermodel-04-figure03.png)

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

クラスタ2の因子得点平均値と最も類似した因子得点を保有した人を典型的なクラスタ2の人と考えるならば、「[C]が最も典型的で、次に[A]が典型的なクラスタ2の人である」といえそうですから、典型的なクラスタ2(何と言っても実用性重視派)を対象にした施策の対象者としてプライオリティを付けてレコメンドするならば…

…の順となるでしょう。

また、レコメンドに協調フィルタリングを活用している企業は多いと思います。

協調フィルタリング(※2)が購買履歴の類似度に基づいて似ているユーザーを抽出して、似ているユーザーが購入している商品をレコメンドするように、ユーザーモデルを活用して、心理特性の類似度に基づいて似ているユーザーを抽出し、心理特性の似ているユーザーが購入している商品をレコメンドするようなことも可能になります。

それでは、今度はクラスタ2の因子得点平均値とではなく、新しく、「消費行動傾向モデル」を判定するための6つの設問に[4,2,4,3,1,2]と回答して同じくクラスタ2と判定された[D]に予測された因子得点(青線)と[A][B][C]に予測された因子得点(赤線)のそれぞれを比べて、[D]には[A][B][C]の誰が購入した商品をレコメンドしたら良さそうかを考えてみましょう。

![[A][B][C]と[D]の因子得点の比較](https://popinsight.jp/wp-content/uploads/2025/10/usermodel-04-figure07.png)

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

[D]と[A][B][C]の因子得点をコサイン類似度で比べてみると下図のようになります。

![[D]と[A][B][C]の因子得点をコサイン類似度で比べた図](https://popinsight.jp/wp-content/uploads/2025/10/usermodel-04-figure08.png)

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

「[D]の心理特性に最も近いのは[A]、次に近いのは[C]」といったことがわかりますから、心理特性の類似度に基づいて似ているユーザーを抽出し、心理特性の似ているユーザーが購入している商品をレコメンドすることを考えると「[D]にレコメンドするなら[A]が購入してくれた商品を」といった感じになるでしょう。

いかがでしょう。

繰り返しになりますが、同一のクラスタに所属するということは、総合的には他のクラスタよりもそのクラスタに近い、ということにすぎず、同じクラスタに所属する人が全く同じ心理特性を有しているわけではありません。

同じクラスタの人でも、典型的な(平均値と類似した)心理特性をもつ人もいれば、その中でも何らかの因子に対する固有の傾向性に特徴を持つ人もいます。

また、購買履歴や行動履歴の類似性だけでなく、価値観や考え方のような感性的な側面での類似性も考慮することで、より効果的なレコメンドを可能にすることができるのではないでしょうか。

次回(第5回)は、主観評価の結果を活用しようとする時にちょっと気になる「バイアス」を低減するために可能な判別設問の工夫についてご説明して参りましょう。

著者

小澤 一志

ユーザーモデリングラボ 代表

富士ゼロックス株式会社研究技術開発本部シニアリサーチャー、慶応義塾大学SFC研究所を経て、2019年ユーザーモデリングラボを開業、日本感性工学会会員。

様々な分野を対象に、ユーザーモデリングやユーザーモデルを活用したコンサルティング、UX(User eXperience)リサーチやUX改善コンサルティングに従事。