ユーザーテストの目的は?Web専門家ではなくユーザーに聞く理由

2016年2月にパートナー会社様向けに開催された「ユーザーテスト活用勉強会」に、株式会社ポップインサイト代表池田が登壇。ユーザーテストを活用した成果の創出方法について講演いたしました。本記事は講演内容を書き起こしたものです。

目次

本セミナーの目的・ゴール

ポップインサイト池田

はじめまして、株式会社ポップインサイトの池田と申します。私どもはユーザーテストという、ユーザーに実際にサイトやアプリを使ってもらうテストを簡単・手軽にしたサービスを提供しています。

起業して4年目になり、丸3年間このサービスを提供してきました。 これまでのユーザーテスト実施数は約3,000件、御社のようにクライアントの成果をあげるためにユーザーテストを使っていただくパートナー企業様は100社ぐらいです。

本日はユーザーテストというものが、Webマーケティングの支援という文脈においてどのような価値を発揮するのかお伝えします。

そして、2つ目に、後ほど質疑応答の時間がありますので、今後ユーザーテストをこんな風に使っていければいいといった具体的なアイデアのディスカッションができればと思っています。

【無料ダウンロード】ユーザビリティテストの基本

数あるUXリサーチ手法の中でも最初に始めやすい「ユーザビリティテスト」の「基本的な設計・実査・分析の流れ」と「実施の進め方や注意点」を解説します。

サービス誕生までの背景

私どもの事業の背景をお伝えします。私が2008年にビービットというWebのコンサルティング会社に入社し、このビービットでユーザーテストをたくさん行っていました。当時私自身だけで累計500人ぐらい、一人につき90分程度のユーザーテストを行ったと記憶しています。

正直、とても大変でしたが、得られる発見が多くユーザーテストが成果に繋がるのを実感しました。ビービットの場合は、毎回ユーザーをしっかり理解することを重要視しており、提供価値を考えクライアントに実りのある提案を行えばきっと成果が出るはずだという、どちらかというと体育系的なやり方でした。

大変だけどちゃんとやれば成果につながるユーザーテスト

成果が出ていたのは毎回ユーザーテストをやってちゃんとクライアントが知らないファクトを集めることができたからです。ユーザーテストの結果をもって提案することで、良い改善につながり、やはりこの手法はいいなと実感しました。

ところが横に目をやると、ビービットの場合は、ユーザーテストを実施することにお金と時間をもらっているのでできていたのですが、多くの場合は開発や制作のスケジュールがタイトで、その中にユーザーテストを挟むなんてとても考えられないのが実情でした。

他社においては、ユーザーテストを何となくいいと思うだけでは続けていくのは難しいなと、要するに忙しい中で使えるようになっていないと実務じゃ使えないと思いました。そんな中海外にふと目を向けると、リモートでユーザーテストをするサービスがすでにあり、これを日本でやるといいなと思い立ちました。

2013年1月に起業し、会社を設立。そして3年ぐらいの間で3,000件を超える調査を行ってまいりました。(※2016年2月時点)

本セミナーのテーマ

1つは、ユーザーテストを使って、どうやって成果を出すのか。過去のビービットでの経験を自分で思い返して、こうやったら成果が出るというのをパターン別にまとめてみました。そこをできる限り可能な範囲で伝えたいと思います。

次に、ユーザーテストは分析ツールだと思っているのですが、分析といえばアクセス解析、ヒートマップ、ABテストなど、いろいろなツールがあります。

この辺のツールとどう使い分けて棲み分けをするかをお話ししたいと思っています。

最後3つ目に、ユーザーテストがパートナー会社においてどういうシーンで使ってもらっているのかという事例をご紹介し、それを踏まえて御社ではどういう風に使っていけるかかというのを議論したいと思います。

そもそもユーザーテスト(ユーザビリティテスト)とは?

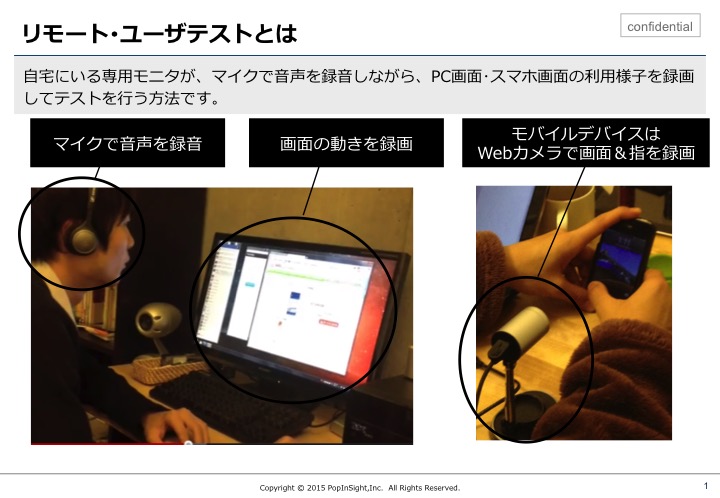

まず、ユーザーテストとは何かというと、実際に人に使ってもらって、その様子を見るというテストです。ユーザーは、サイトやアプリを使うときにわざとブツブツしゃべりながら使ってもらいます。これを思考発話と言います。

あるページをみているときに「何を知りたいのか」といったユーザー側の気持ちを知ることができ、さらにユーザー側の気持ちがあるのに応えられていないサイト側の課題も同時に把握できます。

一人にテストしてもらうのにも膨大な時間が必要・・・

前職時代はビービットの社内に人を呼んで、アイトラッキングテストなどを行っていました。しかし人を呼んでくるのも大変ですし、60分の調査でも前一時間は準備が必要で、また、会議室を押さえたり、被験者の方が遅刻をすると延長したり、終わって片付けをしたりすると一人に対してでも3〜4時間かかります。

とても大変で実務ではなかなかできないのが現状です。

海外で流行っていたリモートでのユーザーテストサービス

海外では実際にオフィスにユーザーを呼ばず、家で調査してもらいその動画をアップロードしてもらうといったリモート・ユーザーテストが流行っていました。アップロードしたものを後から倍速で見たり確認する方式にすれば、事前の準備もかからず事後の片付けもいらない、また見方を工夫すれば全部見みなくても美味しいところだけ摘めることに気づきました。

これを日本でもやっちゃおうというのが弊社のサービスです。

ユーザビリティテスト/ユーザーテスト

ユーザビリティテスト/ユーザーテストサービスとは、Webサイトやアプリをターゲットに近しいユーザーに使ってもらい、その様子を観察することで、ユーザー心理や行動、...

実際のユーザーテスト風景

実際にユーザーテストを見たことがない方に、ユーザーから上がってくる動画がどんなものであるかご紹介いたします。

<動画はこちら>

このようにブツブツいいながらサイトを使っていただきます。

スマホだったらWebカメラを使ってもらっています。

パソコンの場合は、実際にパソコンの画面を操作してもらい、それを録画してもらいます。

実際のモニターの家の様子はこんな感じです。家でマイクと画面録画用のソフトをインストールしてもらって、スマホの場合はWebカメラを横に設置します。Webカメラでスマホの画面を全部撮ってもらいます。

画面の構成としては、スマホもPCも右側に実際使っている画面を表示させ、 左側にはタスクと呼ばれる、どういう風に使ってほしいと指示が出る、「今回だったらあるサイトを使って対象物を探してね」といった内容が表示されるページです。

モニターはこの指示に基づいていろんなサイトを使ったり、検索サイトを使ったり、場合によっては作りかけのプロトタイプを使ってもらったりします。これがリモート・ユーザーテストです。

ユーザーテストをすることで「ユーザー心理」と「サイトの課題」が分かる

Webの専門家ではなくあえてユーザーに聞く理由

ユーザーテストの話をクライアントにした時、クライアントから、「実際のユーザーに問題を聞くのはいいけれど、あなたたちはWebの専門家でしょ?別にあえてユーザーにきく必要はあるの?」と結構言われます。

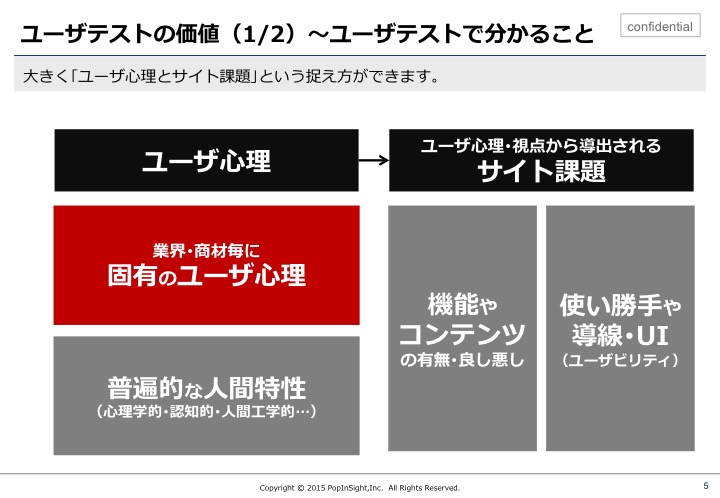

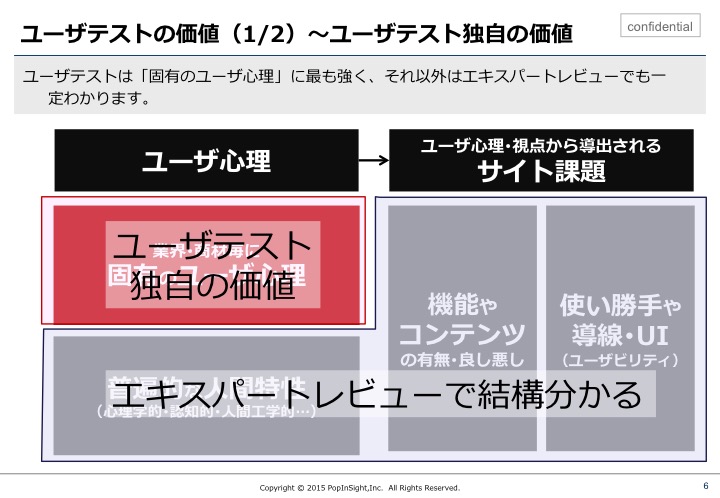

確かに経験があるからコンサルタントをやっているのに、なぜ別の情報を持ってくるのだと、それは一理ありますが、そういうときに説明することは、ユーザーテストで何がわかるかということです。それは、「ユーザーの心理」と、そこから発生する「サイトの課題」です。

ユーザーの心理といっても、例えば「料金が絶対知りたい」とか、「アクセスの場所が知りたい」「ECだったら送料を知りたい、返品料を知りたい」といった誰でも言える普遍的なものがひとつ。もうひとつは業界やサービスごとに固有の内容で、一般論ではなく、この商材だから言える心理があるなと思っています。

実際、一般的な、例えばECだったら「送料を知りたい」とか、これに付随する機能や動線など、そういった表面レイヤーのことはWebの専門家がみれば一定わかりますが、クライアントのビジネスにおける顧客やユーザーが、どういう気持ちを持っているか、どんなニーズがあるかという話は、我々Webの専門家ではあるけど、クライアントのビジネスの専門家ではないので毎回調査をしないとわからないんですよね。

また、クライアントもほとんどの場合、定量的な調査結果など、Webに関係ない顧客のデータはたくさん持っているのですが、「クライアントのサイトを利用しているときにユーザーがどんな気持ちを抱いているか」というデータは持っていないんです。

そこをちゃんと把握しないと、「一般論ではページが作れても、御社のサービスをちゃんと伝えられるものにはならないですよね」という話をし、毎回調査が必要だということをお伝えしています。

同じ業界でも商品やターゲットが違えば伝えるべきことが変わるかもしれません。「この商品のこのユーザーはこんな気持ちありますよね」とか「こんな不安ありますよね」とか、それはやっぱり調べないとわからないんです。つまり毎回調査は必要なんです。これはユーザーテストの独自の価値だと思っています。

このセミナーの次の記事(2記事目)はこちら

無料DL|ユーザビリティテストの基本

数あるUXリサーチ手法の中でも最初に始めやすい「ユーザビリティテスト」の「基本的な設計・実査・分析の流れ」と「実施の進め方や注意点」を解説します。