第5回「バイアスを低減するための判別設問の工夫」

第4回では、購買履歴や行動履歴の類似性だけでなく、価値観や考え方のような感性的な側面での類似性も考慮することで、より効果的なレコメンドが可能になることをご紹介しました。

第5回の今回は、主観評価の結果を活用しようとする時にちょっと気になる「バイアス」を低減するための判別設問の工夫についてご説明して参りましょう。

対象者のクラスタを予測(判別)するために使用する設問を「判別設問」と呼びます。

判別設問は、対象者の所属するクラスタを予測することもできますが、クラスタを構成する特定の因子に対する傾向性(ネガティブな傾向⇔ポジティブな傾向)を予測することもできますし、判別設問への回答結果を説明変数として活用すれば、因子得点そのものを予測することも可能です。

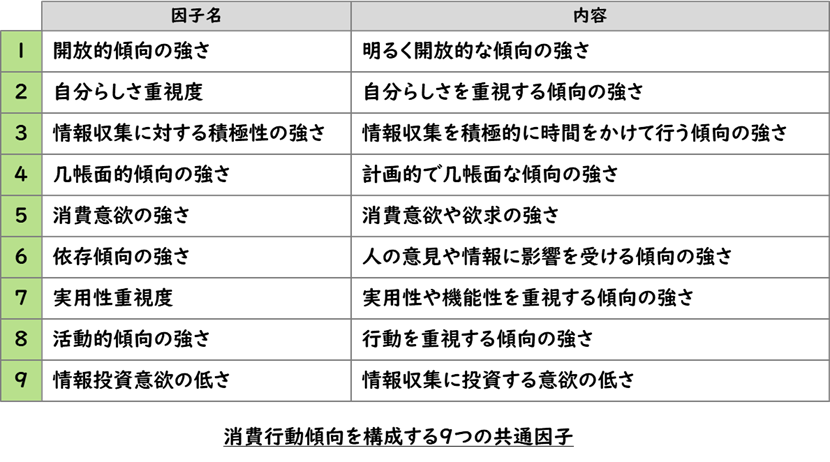

ところで、「消費行動傾向モデル」の因子は下記のように9つ抽出されていますが…

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

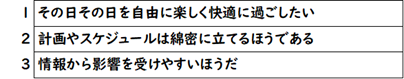

この設問群は9つの因子の中のどの因子に対する傾向性(ネガティブな傾向⇔ポジティブな傾向)を予測するための設問群だと思いますか?

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

設問の内容からはちょっと意外に思われるかもしれませんが、「消費意欲や欲求の強さ」に対する傾向性を予測するための設問になっています。

この3つの設問群を使うことで、「消費意欲や欲求の強さ」(ネガティブな傾向⇔ポジティブな傾向)を69.1%の精度で予測することが可能です。

もちろん、「消費意欲や欲求の強さ」を予測するのであれば、例えば…

“欲しいものがあればついつい買ってしまうほうだ”

“欲しいものがあってもお金が貯まるまで我慢するほうだ”

…のような、予測したい因子と整合性が高い設問を使う方が精度は高まりますが、この設問“だけ”で「消費意欲や欲求の強さ」を予測するのはちょっと直接的すぎますよね。

多くの設問で様々なことを聴くのであればあまり気にならなくても、特定のことを少ない設問で聴くような場合は、あまりにも直接的な聴き方は避けたい、と感じることがあると思いますし、聴く人の意図に合わせるような回答をする人の存在は避けられません。

ちなみに、この3つの設問は、各因子を抽出する段階で得られた、各因子に対して整合性の高い設問はあえて全て外して、残りの設問の中からできるだけ特定の因子(この場合は「消費意欲や欲求の強さ」)の予測に使えそうな設問を3つ抽出したもの、ということになります。

但し、整合性の高い設問は使っていないので、予測精度が少し下がるのは仕方ありません。

さらに、場面を少し変えてみます。

採用の現場においては、応募者の仕事に対する考え方や意識を問うためのアンケートが使われることがよくあります。

採用を想定とした現場で提示されるアンケートの場合、応募者からすれば、例えば「元気にチャレンジすることを厭わない応募者が望まれるのだろう」的な意識がどこかで働き、設問への回答時にある種の「バイアス」(※)がかかることは容易に想像できます。

採用する側と採用される側という関係からすれば、応募者にこのようなバイアスがかかることは避けられませんが、応募者にバイアスがかかりすぎると、双方にとってあまり良い結果は生まれないでしょう。

このようにバイアスが強くかかりすぎる懸念がある状況では、採用する側が設問に対する回答から知りたい特定の心理特性に対する度合いの強さを推定する段階で、知りたい心理特性に対して整合性の高い設問をあえて外して、残りの設問の中からできるだけ知りたい心理特性の予測に使えそうな設問を使って推定することで、バイアスの影響を弱める工夫をするようなことも考えられます。

「仕事に対する意識モデル」で考えてみましょう。

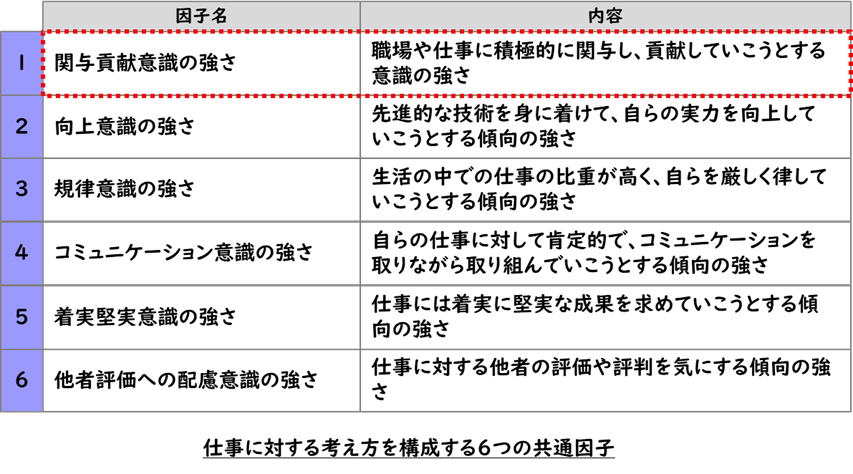

「仕事に対する意識モデル」の因子は下記のように6つ抽出されています。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2025 UserModelingLABO

例えば、「関与貢献意識の強さ」を取り上げてみます。

採用する側からすればとても大切な心理特性ではありますが、採用される側がこの心理特性を必要以上に意識してバイアスがかかってしまうと…

“所属する組織のために力を尽くしていると実感するために働くことが大切だ”

“仕事を通じて所属する組織に貢献するために働くことが重要だ”

…のような、この因子に対して整合性の高い設問に、普段以上に強く肯定的な反応をしてしまいそうです。

そこで、「関与貢献意識の強さ」に対する度合いの強さ(因子得点)の予測にはこの因子に対して整合性の高いこれらの設問は外して、残る設問の中からできるだけこの因子の予測に使えそうな設問を使って予測してみることでバイアスの影響を弱めてみる、というような工夫をする必要が出てくるのではないでしょうか。

主観的な判断には多かれ少なかれ何らかの「バイアス」はかかります。

バイアスがかかっていると感じた時には、このように、その影響を弱めてみた結果を比較したり、インタビューなど別の方法も組み合わせながら確認してみることも必要でしょう。

さて、次回(第6回)は、人が行動を起こしたり何かを購入しようとする時に重要な「内発的な動機と外発的な動機」について、ユーザーモデルの視点から考えてまいります。

著者

小澤 一志

ユーザーモデリングラボ 代表

富士ゼロックス株式会社研究技術開発本部シニアリサーチャー、慶応義塾大学SFC研究所を経て、2019年ユーザーモデリングラボを開業、日本感性工学会会員。

様々な分野を対象に、ユーザーモデリングやユーザーモデルを活用したコンサルティング、UX(User eXperience)リサーチやUX改善コンサルティングに従事。