成果を出すためのABテストの方法~やみくもにA/Bテストを連発してはいけない3つの理由

先日、宣伝会議社より『マーケッターとデータサイエンティストが語る 売れるロジックの見つけ方』が発売されました。

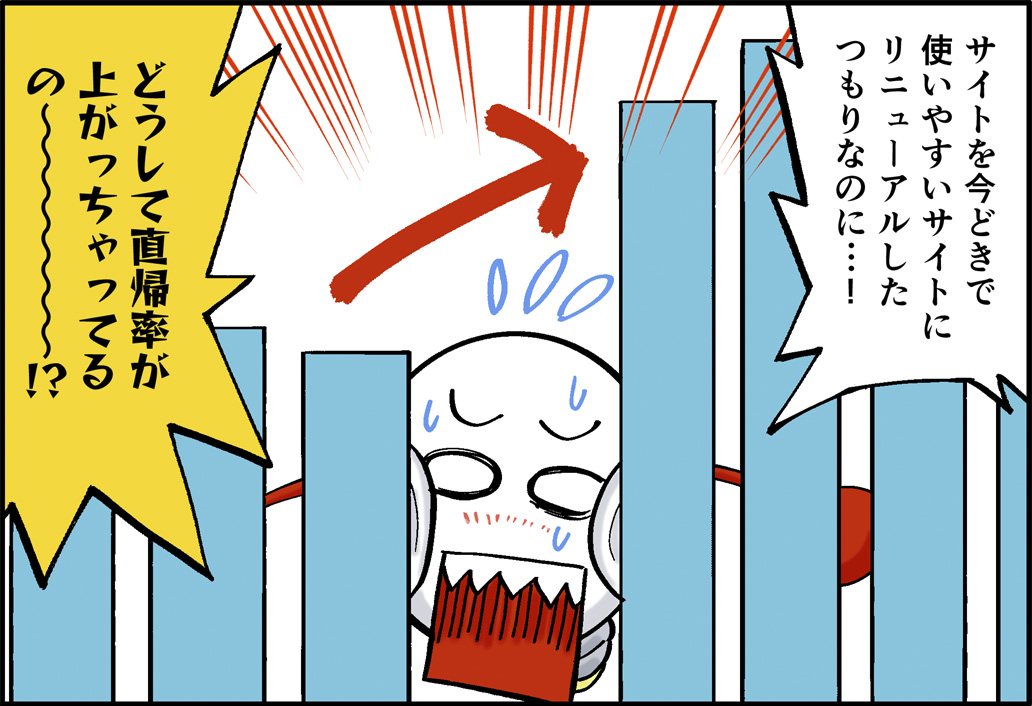

書籍内では「リモートユーザテスト」がLPO、ランディングページを改善するうえでの必須ツールとして位置づけられており、そのロジックも非常に説得力、示唆に富むものでしたので、以下で関連個所を簡単に紹介させていただければと思います。

なお、大変光栄なことに、こちらの書籍では「安価でありつつ最も高品質」なリモートユーザテスト提供企業として弊社をご紹介いただいておりました。

この場を借りて本書の共著者であるデータアーティスト株式会社 代表取締役社長の山本 覚様に深く御礼申し上げます。

(なお、以降本記事では「山本氏」とさせていただきます。ご了承ください。)