UXリサーチ会社。115社独自調査/UXリサーチ実態調査2020 第二回:UXリサーチを広げるうえでの4つの課題

ポップインサイトでは2020年2月、UXリサーチ実施の経験者を対象に、所属企業でのUXリサーチの実態アンケート調査を実施しました。

調査には115社118名にご協力いただき、日本のUXリサーチの実態を把握する大きな手がかりを得ることができました。

調査結果からは、UXリサーチ経験者の多くが「UXリサーチの社内理解を得るにはどうすればよいか」「社内のUX体制は今後どのように広げていけるか」という課題感を持っていることも明らかになりました。

本シリーズ記事では調査結果を4回にわたって紹介し、日本のUXリサーチの課題とその解決方法を探っていきます。

第一回:UXリサーチの3つの価値

第二回:UXリサーチを広げるうえでの4つの課題 ←今回はこちら!

第三回:UXリサーチ社内展開の10の工夫

第四回:アンケート結果総まとめ

今回は、業務でのUXリサーチ実施をはばむ4つの課題について解説します。

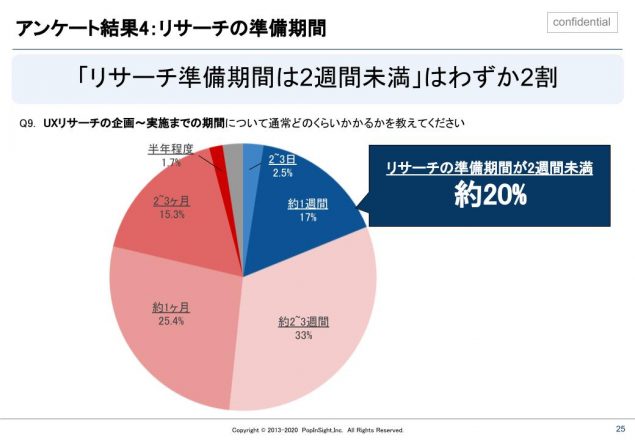

課題1:準備に時間がかかる

UXリサーチの準備(企画~実施)期間について、「2週間未満」という回答はわずか20%以下でした。

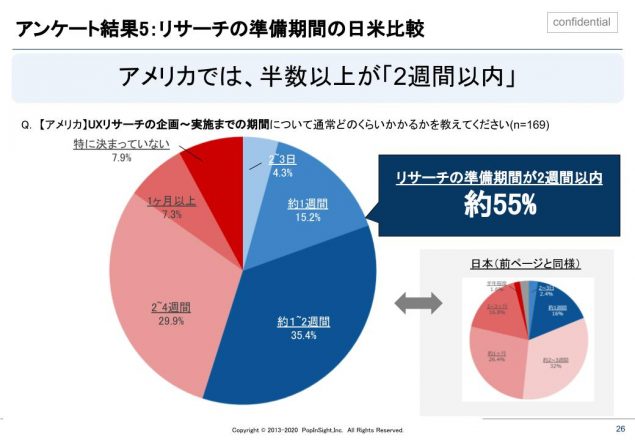

一方、アメリカの調査では、55%が「2週間以内」と回答しており、日本のUXリサーチの準備期間がアメリカと比べて長い傾向にあると示唆されました。

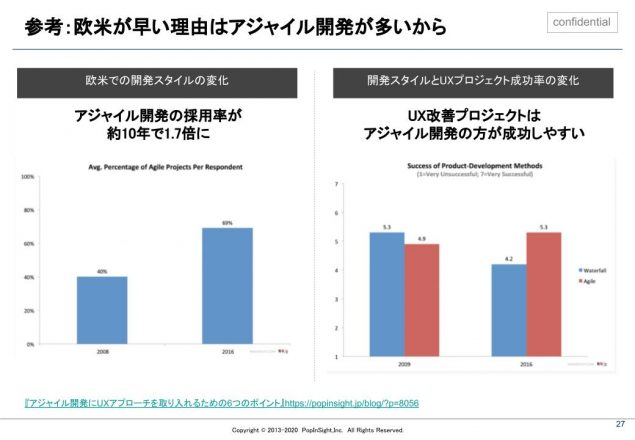

アメリカでUXリサーチの準備期間が短い理由には、「アジャイル」と呼ばれる短期間でサイクルを回す開発手法が主流だという背景があります。

アジャイル開発は、プロダクトの開発範囲を細かく分け、その区分ごとに企画・開発・リリースのサイクルを1~2週間の短期間で繰り返す手法です。スタートアップや環境変化の多い状況での開発に非常に適した手法として日本でも導入例が増えています。

ニールセンの調査によると、アメリカでアジャイル型の開発手法が採用されるケースはこの10年で1.7倍に増えています。また、アジャイル型開発チームは、ウォーターフォール型開発チームに比べて開発の成功度をより高く評価するという結果も出ています。

アジャイルが主流になった欧米ではプロダクト開発の新時代に入りました。開発者と設計者が何か月もかけてそれぞれの作業のみに没頭したあげく、製品リリース後になってはじめてそのプロダクトの課題が見つかる、という時代は過去のものになったのです(出典:Hoa Loranger and Page Laubheimer “The State of UX Agile Development”, Norman Nielsen Group, 2017)。

課題2:リサーチ実施タイミングが遅い

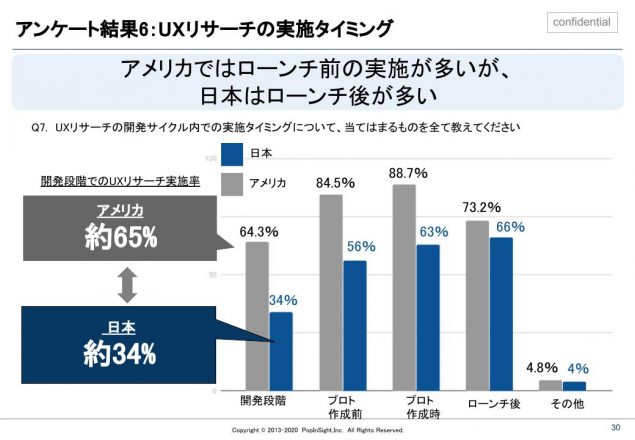

プロダクトの開発サイクル内でのUXリサーチのタイミングについては、ローンチ後の実施が多い傾向にあることが明らかになりました。

①開発段階、②プロト作成前、③プロト作成時、④ローンチ後、のタイミングのうち、アメリカでは開発前でも65%、かつプロトタイプ作成以降の全プロセスにおいて高率で実施されていました。

一方、日本では、①開発段階でのUXリサーチの実施はわずか34%にとどまり、UXリサーチの実施は④ローンチ後が最も多い(66%)という結果でした。

スタンフォード大学のデザイン研究機関d.schoolが提唱する「デザイン思考の5段階モデル」では、デザイン思考の第一ステップを「ユーザ共感(Empathise)」と定義し、デザインの最初の段階で自分の思い込みを捨てユーザ理解を進めることの重要性を強調しています(出典:スタンフォード大学のd.schoolが提唱するデザイン思考の5段階プロセス)。

このモデルに照らして考えるとき、開発フェーズにUXリサーチが組み込まれていない状況は大きな課題と言えます。

課題3:リサーチを継続的に実施できない

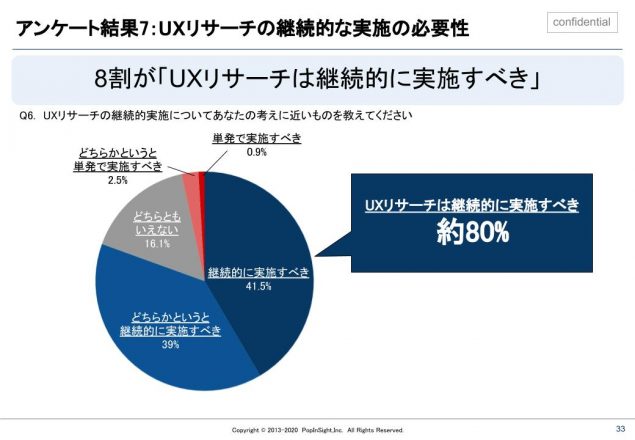

本調査では、80%の回答者が「UXリサーチは継続的に実施すべき」と回答しました。

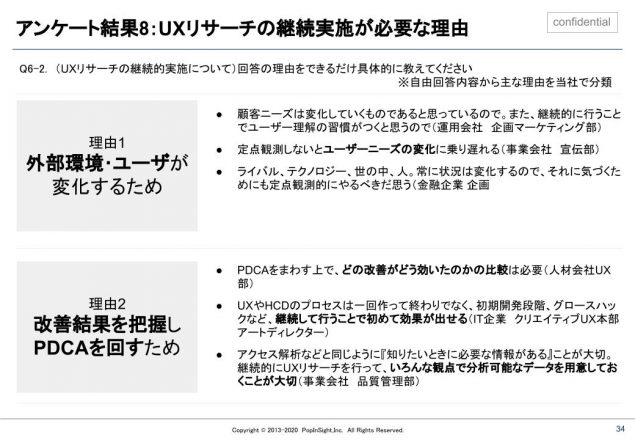

「継続的に実施すべき理由」の回答は大きく2つに分類できます。

1つ目は、外部環境・ユーザは常に変化するため。「継続的に実施することでユーザ理解の習慣がつく」「定点観測しないとユーザニーズの変化に乗り遅れる」といった回答がありました。

2つ目は、改善結果を把握してPDCAを回すため。「PDCAを回す上で、どの改善がどう効いたのかの比較が必要」「継続的にリサーチを実施し、様々な観点で分析可能なデータを用意することが重要」という回答がありました。

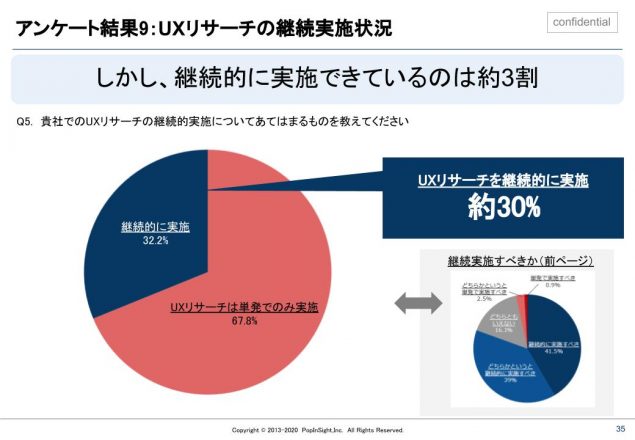

しかし、その理想と実態は、大きく異なります。

「UXリサーチを継続的に実施している」という回答はわずか30%にとどまるという結果は、日本でのUXリサーチの実態を示唆するものです。

課題4:リソース不足

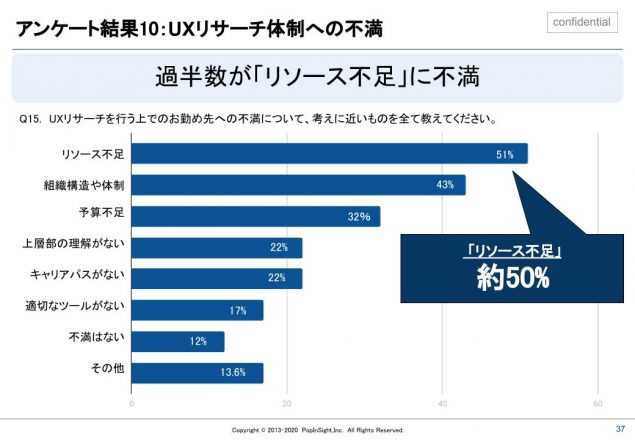

UXリサーチを実施するうえでの不満として最も多かったのは「リソース不足」(50%)でした。

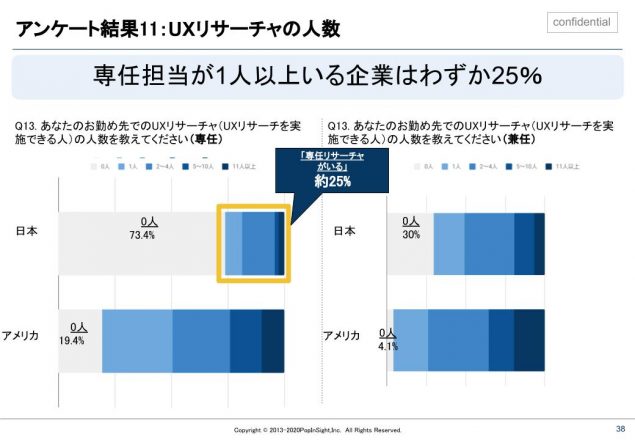

本調査の回答者の所属企業のうち、専任リサーチャが在籍する企業はわずか約25%でした。

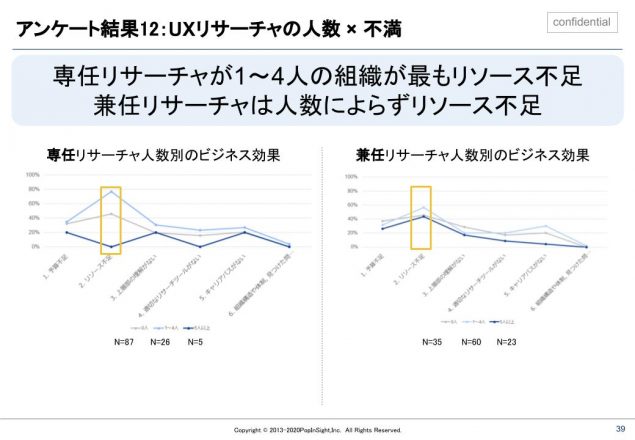

専任リサーチャが小人数(4名以下)の企業に在籍する回答者は「リソース不足」を最も感じていました。

一方、兼任リサーチャがいる企業に在籍する回答者は、リサーチャの人数に関わらず「リソース不足」を感じていました。

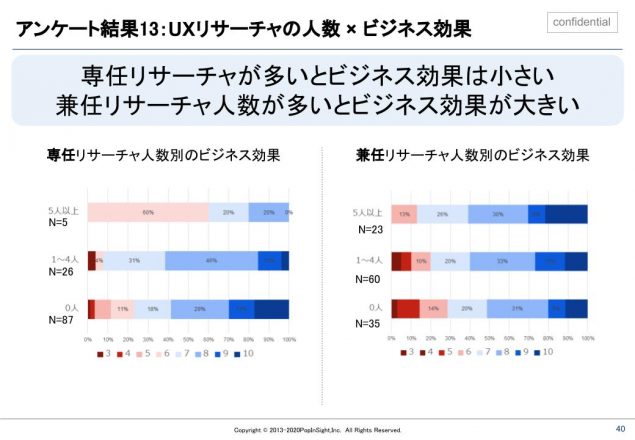

興味深いことに、専任リサーチャの人数が多い企業の回答者はUXリサーチのビジネス効果を低く評価していました。

一方、兼任リサーチャの人数が多い企業の回答者は、UXリサーチのビジネス効果を高く評価する傾向がありました。

アメリカのリサーチ会社MeasuringU社は、アメリカでのUXリサーチャ・デザイナーとエンジニアの一般的な比率が1:5:100であるという調査結果を発表しています。

これは、プロダクト開発をスムーズかつ効率的に進める「適正人数」が存在することを示唆しています。

単にUXリサーチャの人数だけでリサーチ成果の大小を判断するのではなく、必要な人材が必要なプロセスに適正に関わっているか否かが重要であると言えます。

まとめ

本調査の結果、UXリサーチ実施体制を社内に浸透させるうえでの課題は以下の4つであることが明らかになりました。

1.企画~実施に時間がかかる

2.実施タイミングが遅い

3.継続的に実施できない(単発での実施になってしまう)

4.リソースが足りない

第三回では、UXリサーチを社内展開するための各社での工夫をアンケート結果のなかからご紹介します。

第一回:UXリサーチの3つの価値

第三回:UXリサーチ社内展開の10の工夫

第四回:アンケート結果総まとめ

▶米国のリサーチ会社が実施したUXリサーチャー169名へのアンケート結果記事はこちら